| 發佈時間 | | 2024-09-17 16:07:00 |

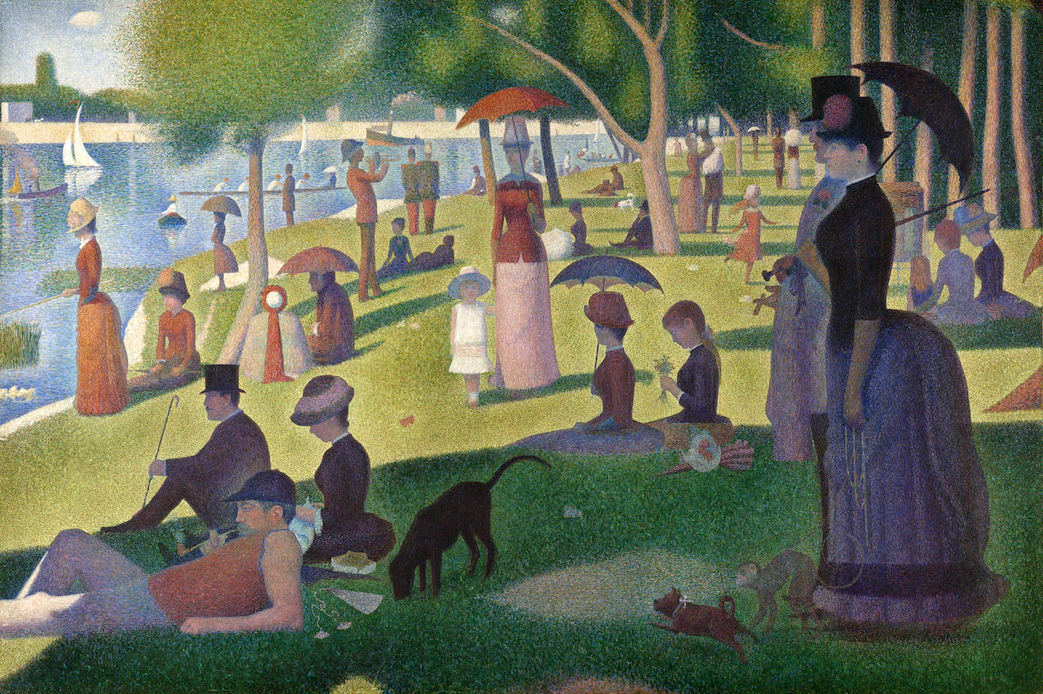

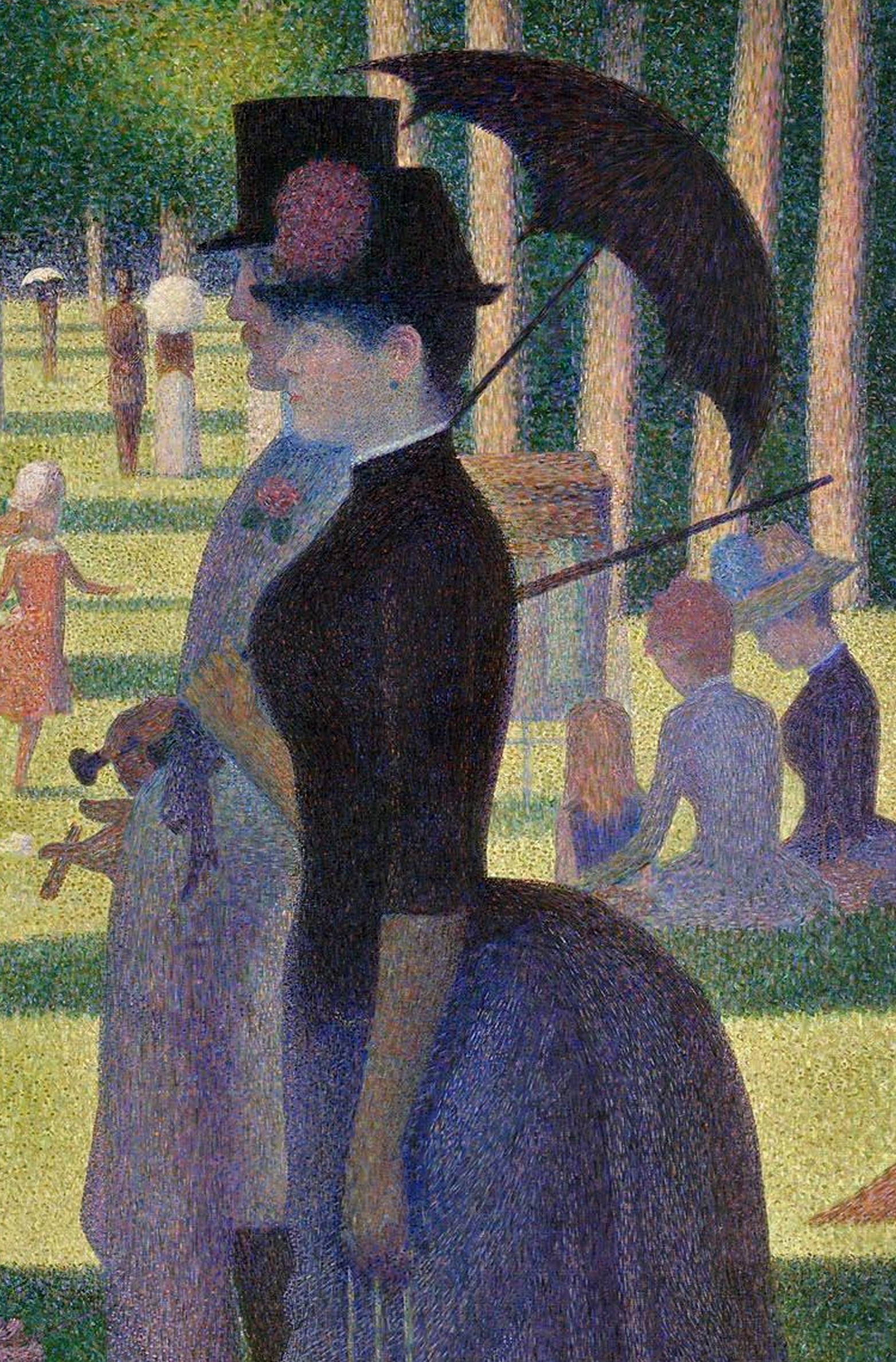

一位朋友到芝加哥藝術中心 (Art Institute of Chicago) 參觀,在這印象派名畫,秀拉的《大傑特島的星期日午後》前留下自拍;

並且寫這了這樣一句話:

柔和的色彩,亮麗的光影,讓我感到人群的欣喜、感到世界的明媚美好。

這幅畫我看了很多次,也知道許多人對這幅畫大致上的感受的確是如此。但我總覺得「有些奇怪」,但具體怎麼了?說不上來。這次看到朋友臉書的發文分享,我再次仔細地看,並且對照一些資料與線索,讓我不禁懷疑 — 我們是否對這幅畫,都誤解了?

這幅畫的價值,是在於它運用柔和的色彩、亮麗的光影,將世界描繪得明媚美好,讓觀者有欣喜的感覺嗎?或者,創作者有更深刻的意圖?

檢視畫作細節,柔美的表像下裹著陰森

這幅畫有許多不太合理之處,很多奇怪之處,顯然不是恰巧,不是偶然為之。

明明是河畔良辰美景,明明畫中人們是在休閒遊憩,為什麼畫面一片死寂?

為何我這麼說?首先,你就找找看吧,畫中有哪一個人臉上有「笑容」嗎?

仔細看,畫中人物多數是面目模糊不清。在前面的幾個人,看得到眼神,但全部漠然、呆滯。

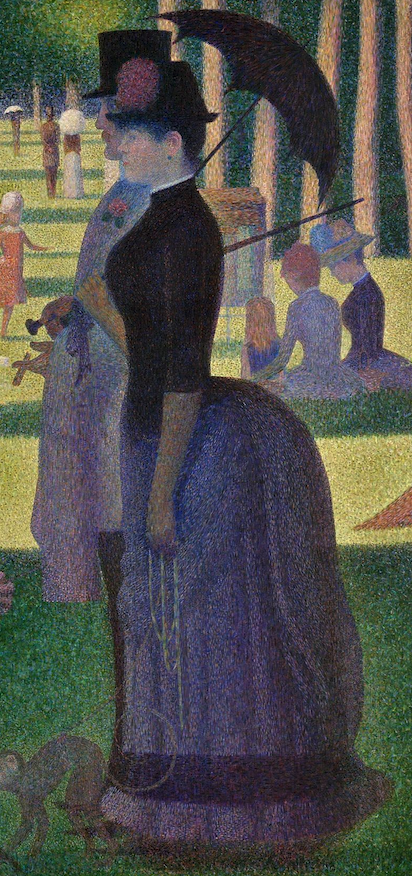

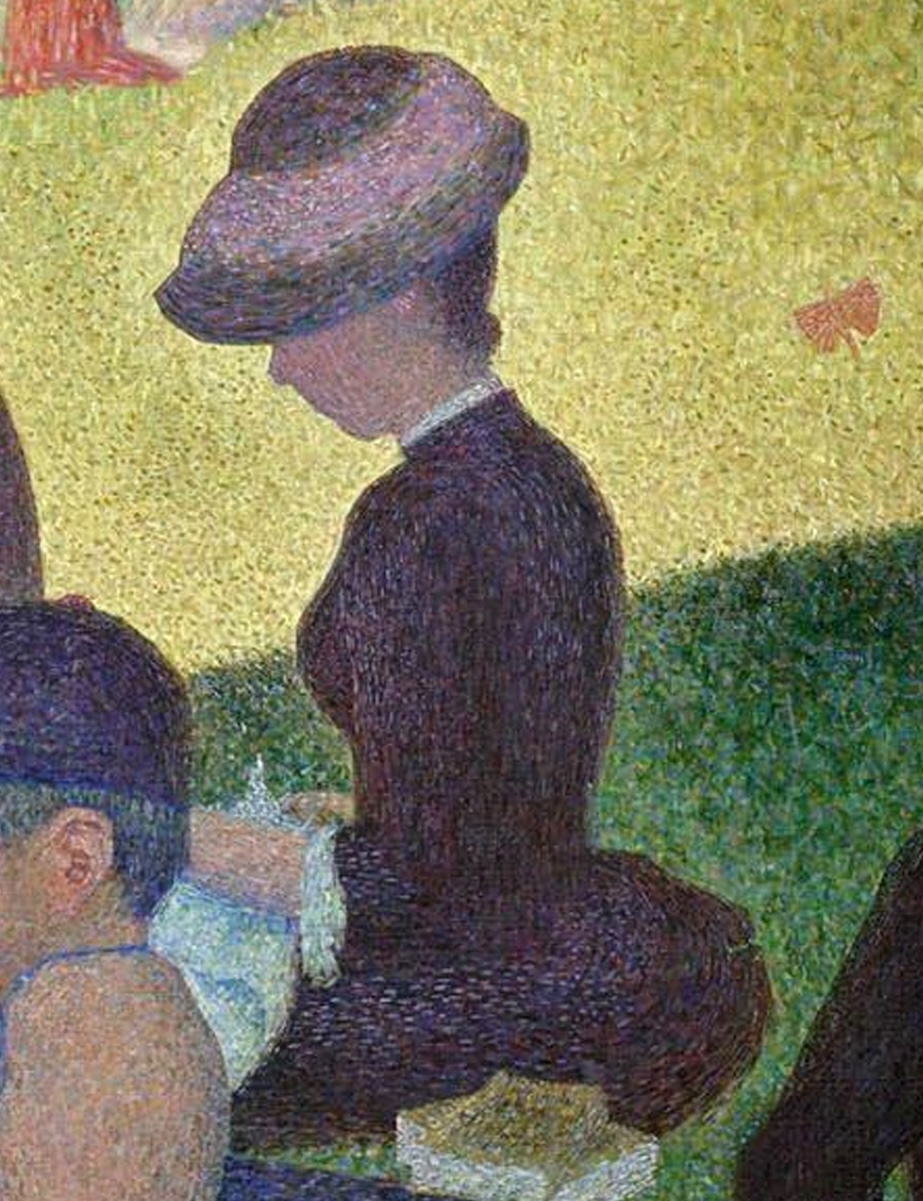

右前方體型最大的男女,面無表情,身體僵直,不像是在享受愉快時光;若換個場景,同樣的姿態表情,在靈堂致哀,毫無違和。是否,也很像是在電影中,被病毒侵入大腦,已失去心神的殭屍?這對男女明明併肩,但他們之間有任何互動、交流、感情嗎?完全沒有。

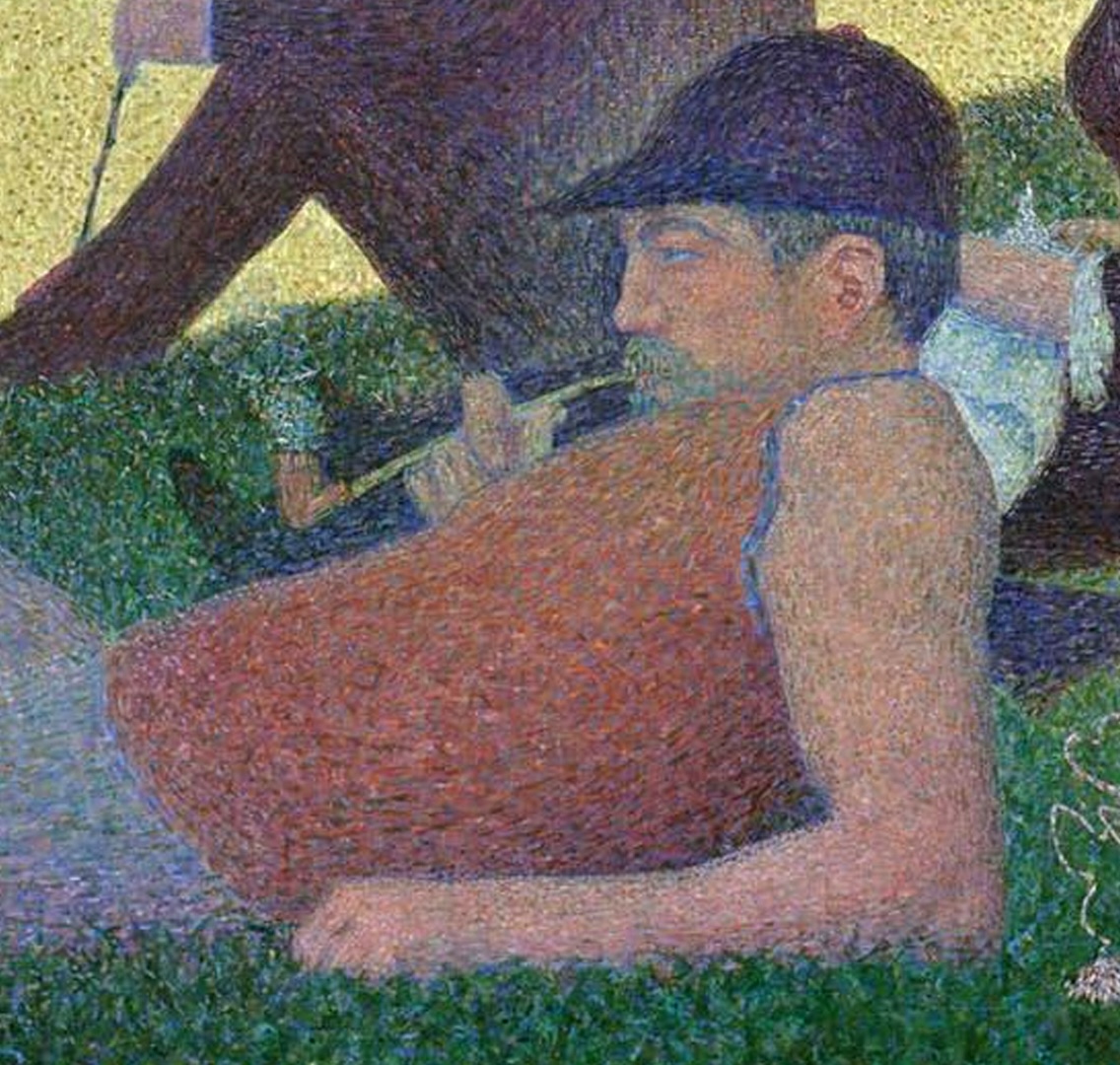

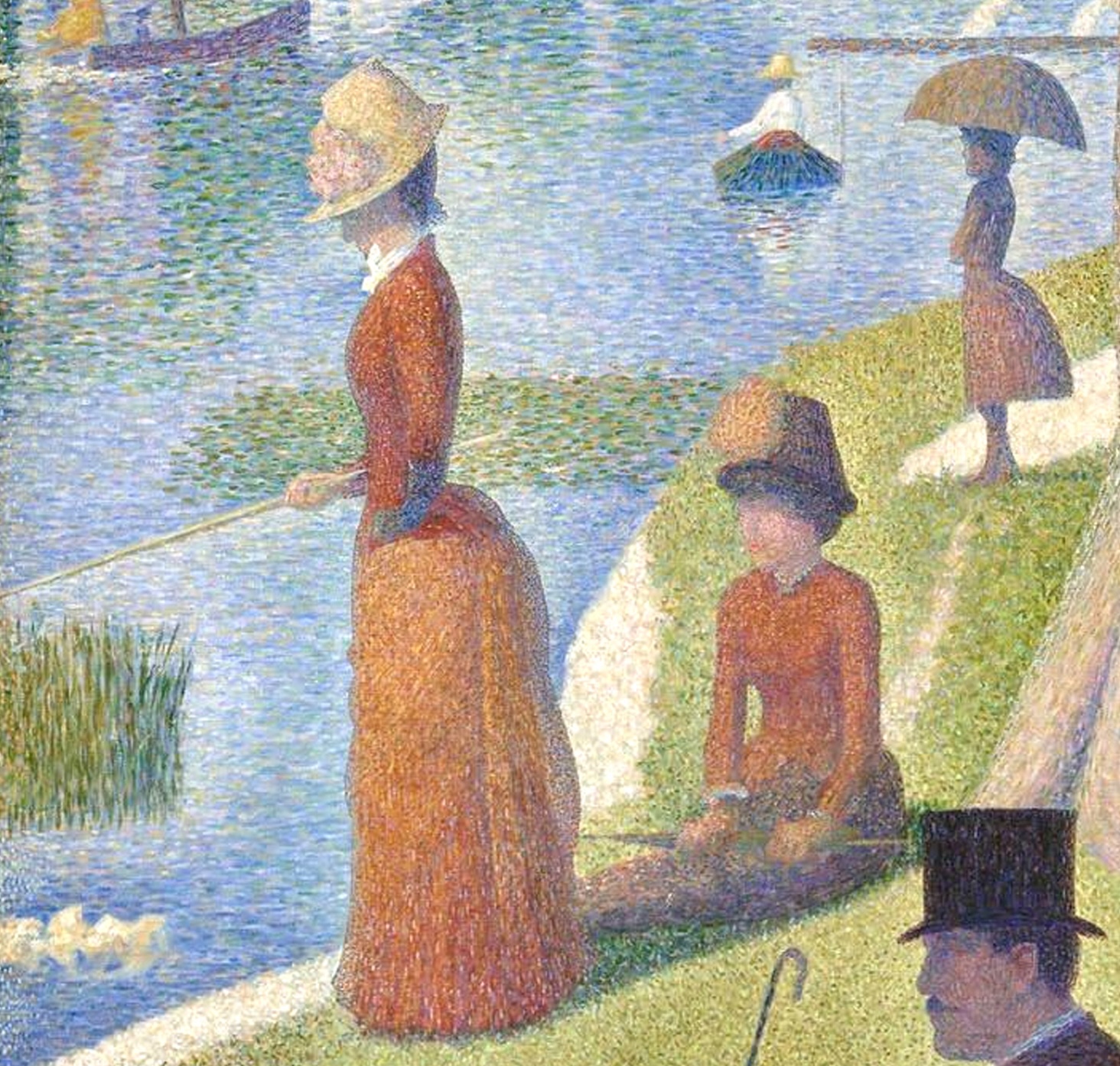

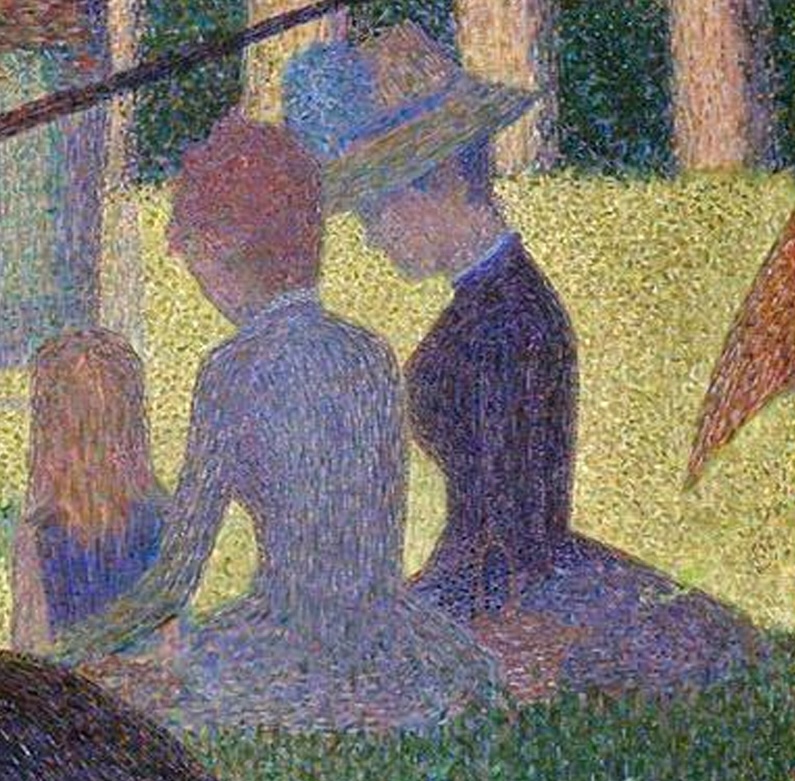

左前方三人,是第二清楚的一組人物。最前面戴鴨舌帽裸臂的男子,似乎是工人階級。看看他的臉,貨真價實「眼神死」,全天下欠他錢。

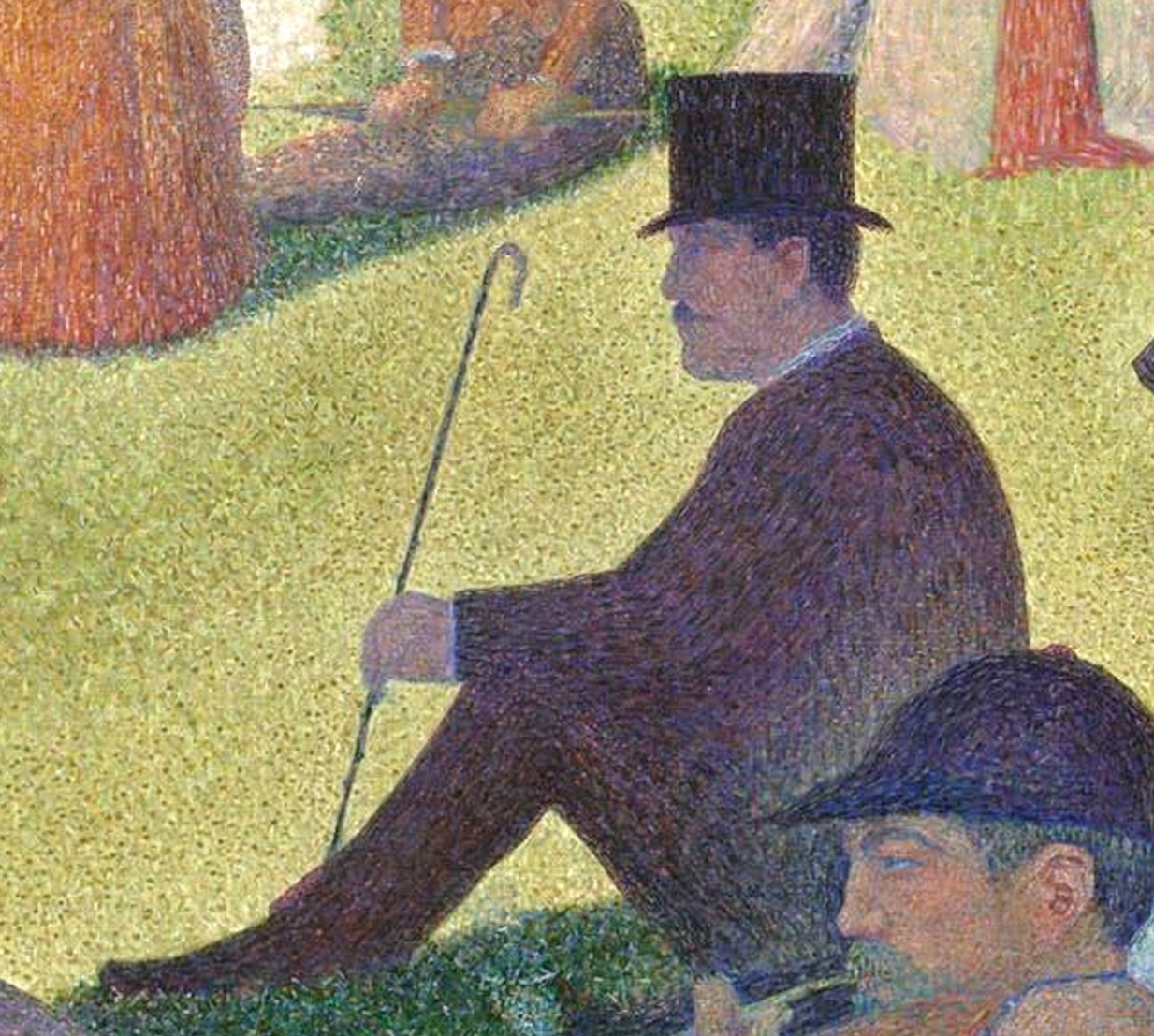

在他身後,男子戴高帽拿手杖,可能是富有的階層,看向河水,一臉灰暗。

在他們二人之間,一位女士帽沿壓低,將眼神藏在陰影下,但側面仍是完全的空白。

後面那些面積更小的人,各有姿勢,但同樣的特徵:沒表情、無動態。

河畔有三位站立著望著河,身影一位比一位淒涼。

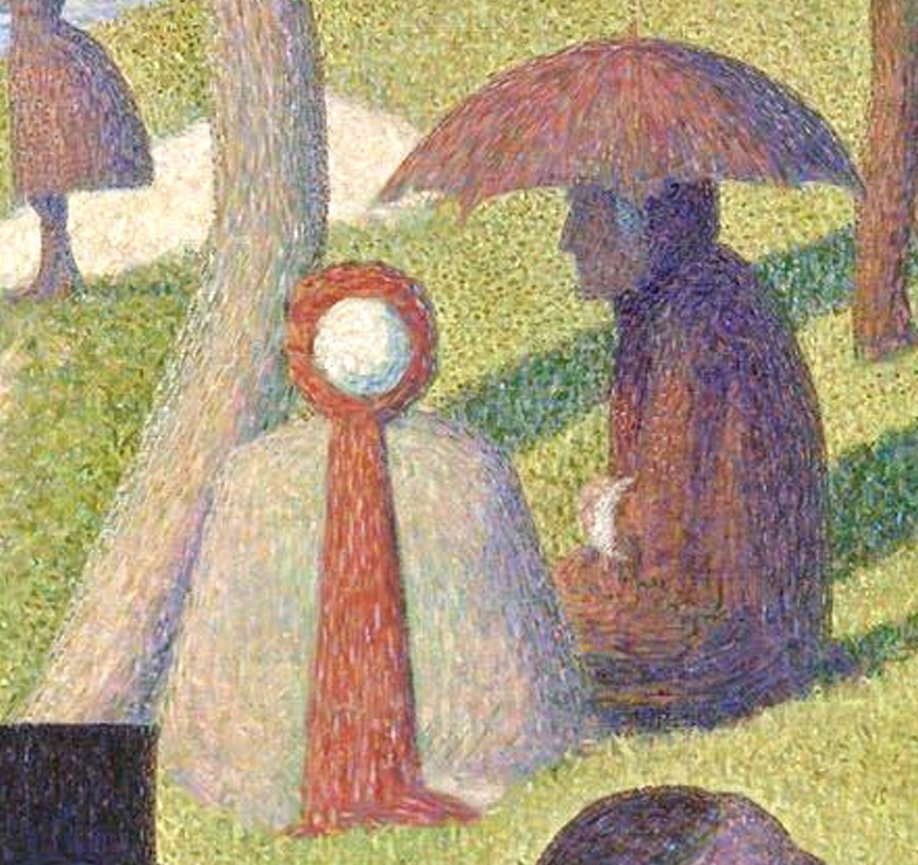

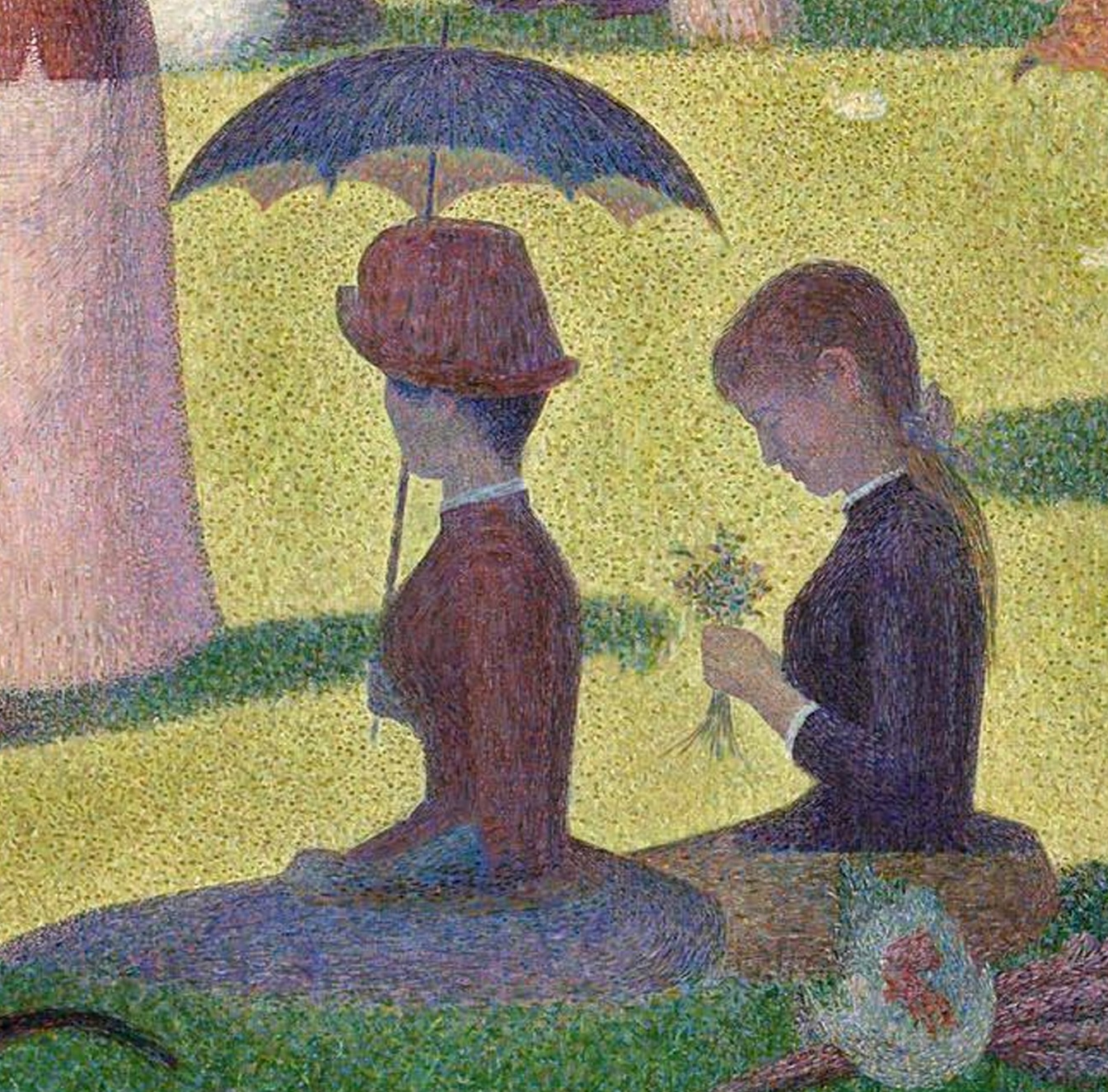

樹下男子打著傘,縮著頸子。天氣很暖,不該是因為寒冷,而似乎是有什麼苦楚,讓他的姿態蜷縮不展。身旁女士,可能是他的老伴,對他卻沒有一點關懷。

在他們身後,一個人吹奏樂器,沒有任何一人聆聽,與其音樂互動。

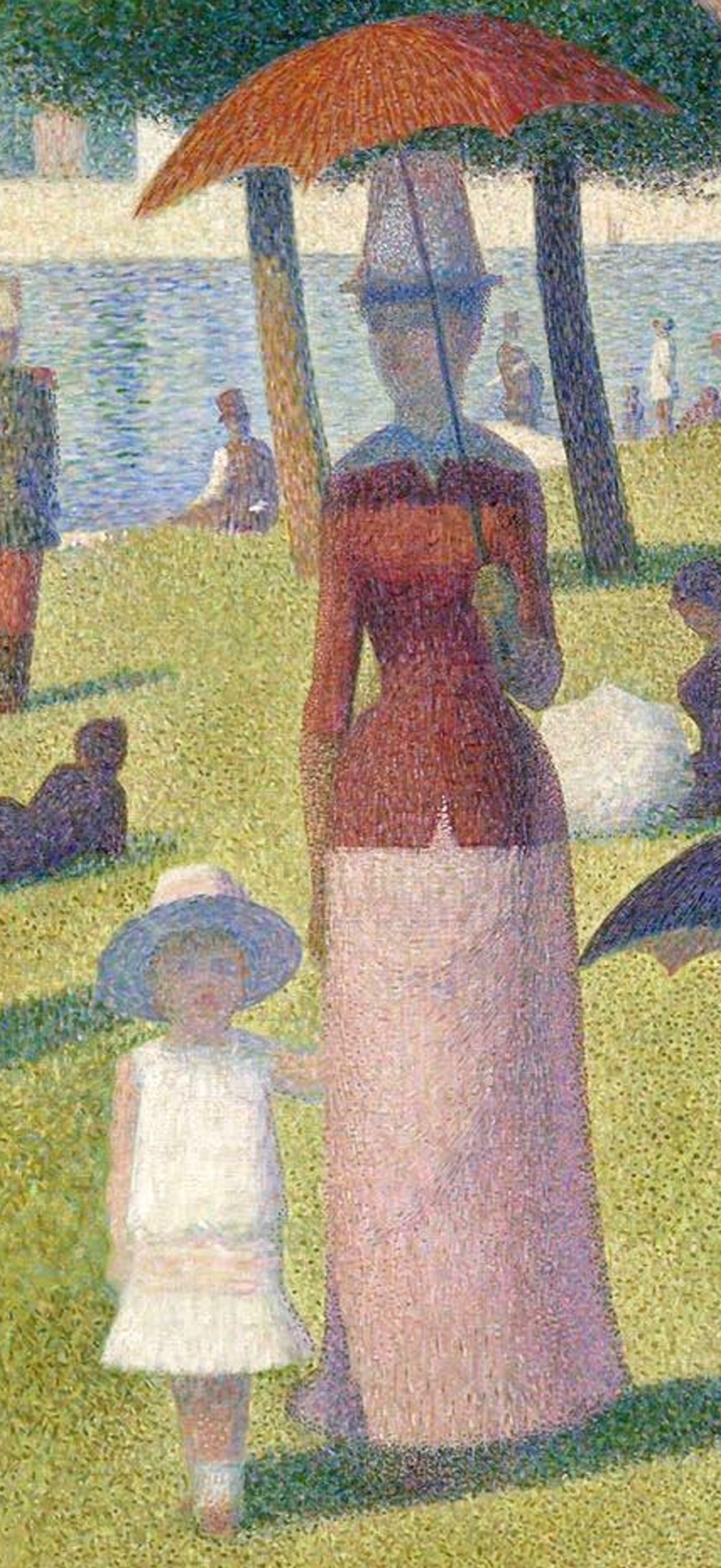

畫面中央,一對母女,是唯一正面對著觀眾的主要人物,但卻仍然面目模糊;無論再怎麼試著解讀分辨,都只能看到神情空洞,毫無表情。母親沒有流露對孩子的愛憐,沒有陪伴孩子的喜悅。

除了這對母女可能牽著手(只是可能哦,其實沒有畫出來),其他畫中所有人,三十餘人,沒有任何人之間有肢體、表情、對話的互動。他們之間或近或遠,全都冷冰冰地,或著低頭,或者面無表情地看著河面。

春光燦爛,陽光明媚,但是人群之間沒有一絲歡快,沒有一點情愛,沒有動作,也沒有性格。

沒有性格的人們,倒是多半符合時尚的。許多男士戴著禮帽,在這樣溫暖的日子穿著正式禮服。畫中幾乎所有女士,都拿著洋傘,身著現今看來可笑的澎裙。坐在地上的時候,在臀後變成一個形狀古怪的布包包,站立著的,如右前的黑衣女子,裙子在背後鼓成了一個直角,似乎是馬背一般。

畫家對於這項時尚的美感,明顯是帶有嘲笑的。但姑娘們無感無覺。

對了,有些樹。在名畫之中,也很難看到這麼沒有精神,沒有特色的樹了。樹幹圓滑無折無角,滑溜地上向延伸,像是小學生被罰舉手,全然無氣無力。樹上的葉子,無形無狀似乎要融散在空氣中。

為什麼要畫成這樣?這是畫家無意、不小心這樣畫的嗎?他沒有畫表情的能力?沒有畫出人們互動的「能力」嗎?如果是有意,為什麼要這樣畫?

創作歷程來看,不可能是無意為之

我們來看看,這到底是一幅什麼樣的畫:本畫原文名稱:Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte,直譯《大傑特島的星期日午後》(大傑特島是巴黎城郊塞納河中的沙洲)。但如您所見,非常冗長,不利於講述。以下我縮寫為:《島岸午後》。

本畫創作者是秀拉 (Georges Seurat),他的人生雖然只有短短31年,卻是印象派重要代表人物之一,開創「點彩畫」流傳後世。他職業創作時期從莫約 24 歲開始,至死之前才七年。其中有兩年,最重要的畫作就是這幅《島岸午後》。

說一個青年畫家的生命凝聚在《島岸午後》這幅畫裡,我想並不誇張。所以,本畫更值得我們深刻理解,看清它的真意了。

秀拉為了創作這幅巨大的繪畫作品共耗時兩年多,為這一幅作品繪製了四百多幅的素描稿和顏色效果圖,以研究構圖和色彩。在這幅作品中,修拉採取點彩畫法,用大塊的綠色為主調,雜以各種經過仔細分析處理的藍、紫、紅、黃等色點,經過一年的時間點滿在畫布上。

這幅畫相當是巨大,尺寸是 207.5 × 308.1。這樣尺寸,即使是一般用塗沫上色的油畫或水彩畫,多數畫家終身都沒畫過這麼巨大的作品。想像一下,在這樣巨大的面積上,秀拉每次一個針尖的速度,一點一點畫完。「一點一點」在這裡不是形容詞,而是寫實的。

我看到絕大部分討論此畫的人,多半著墨於色彩與畫法,毫無疑問,秀拉這幅畫在技法上極具開創性。但很奇怪的是,關於他真正畫出來的內容,《島岸午後》這幅畫到底有什麼意涵呢?討論的就相對少了。

秀拉花了這麼巨大的心力創作這幅作品,我們不覺得,他可能有想要表達什麼嗎?完全沒有嗎?難道所有的場景與人物,都是興之所至,隨便發揮的結果嗎?

這當然是值得討論的。如果秀拉隨便找個圖像,就花兩年畫了上千萬顆色點,那不是腦有洞嗎?這幅畫還值得被視為名畫嗎?

顯然,《島岸午後》畫中是有意涵的。

《島岸午後》意涵解讀

仔細看這幅畫,其色彩是繽紛的,光影是舒適的,人們衣著是光鮮入時的,午後陽光似乎是溫暖的,但畫面中的這三十餘人之間,卻冷峻地令人心寒,毫無情感,毫無交流。

是他畫壞了?還是沒能力畫得更好?不擅於畫臉與面部表情?沒能力把畫面經營地更歡樂一些?沒想到去經營一些人與人之間的靈活互動?這些說法當然都不合理。

秀拉不是半路出家的野生創作者,他是正規藝術院校培育出來的嚴肅畫家。為了這幅畫,他打了四百多張草稿,對於構圖、人物,可謂精心佈局。

也正因為是精心佈局,他為這幅畫付出了兩年歲月。所有他所畫的、沒畫的,絕對不是沒注意,不是不小心,不是沒想到。他絕對是有意的。

如果他是有意,那他想說什麼?

他真說了的,都在畫面上了,我們只需要正視我們看到的作品本相,根本不用主觀猜測。以下,我在直視畫作的基礎上,再做些延伸解讀。

這幅畫,並不是什麼歌頌生活的美好,而是秀拉對當時人們生活狀態、內心狀態、人際狀態的「批評警示」。也許批評得很溫婉,也許警示得很含蓄,但仍然是這個性質。

他的畫面上所呈現的一切,就是秀拉眼裡法國人群的處境與內心狀態。

那時,法國快速工業化,人民日益富裕,尤其巴黎。每個人好像都可以透過購買產品滿足自己的需求,讓自己看起來更有派頭。於是,在消費能力提升之下,男士都高雅起來了,女士都時尚起來了。許多原本不必要的東西,例如澎裙與小陽傘,都成為必備。流行時尚告訴人們,你穿上更好的衣服,你會更快樂,於是人們就這麼做。

秀拉則用這幅畫在提問:這些美麗的衣服與名牌高檔飾品,真的為紳士與淑女們帶來快樂嗎?似乎並不。

秀拉生存的時代,「休閒活動」被發明出來,社會中許多人以為,只要走入風景區、遊樂區,人們自動將能找到快樂、找到心靈的滋潤。現今,我們也常將工作之餘的時間投入電玩、追劇、出國、休閒景點之中,試圖從中找到撫慰與滿足。

然而,秀拉卻看到許多人,投入「休閒活動」之中,並無法找到真正的快樂 — 他們像是在吞吃雲霧,卻仍然飢渴。

秀拉似乎想要指出,許多人想透過和家人、愛人出遊,彌補彼此之間的隔刻與疏遠,但這樣的活動,往往沒有帶來實質。出遊的人們之間並沒有增加親密互動,沒有搭建感情;他們身體親近,卻無言以對。良辰美景下,應該是溫情恩愛,無論是夫妻,還是母子,但彼此之間卻冷淡如冰霜。

很有可能,他就是想要指出,對所有觀賞畫作的人們指出:我們想要用商品追求滿足,想要用休閒來追求快樂,這個方向,似乎錯了!無論再怎麼衣著光鮮,卻人人孤獨;無論在多麼風光明媚的地方,休閒也無法帶給人們真正的活力與生命力。

秀拉似乎想要讓人們直視自己:在這個最文明、最富裕的社會中,人們偶然從工作中掙脫出來,不必上班,不必為生計奔忙的時候,他們也不知道要做些什麼,來讓自己快樂、讓自己感到意義與激情了了。他們行屍走肉般來到「休閒景區」,在此要找尋快樂,卻不知道如何聊天,不知道如何關心與了解彼此,不知道如何發展情誼,人人面無表情,雙眼僵直,等待時間過去。

《島岸午後》之中,秀拉似乎想要指出:試圖用購買商品填補快樂的空缺,試圖用「休閒活動」取代人與人之間的關懷、交流、情誼 — 這些都只是自欺欺人的謊言;或至少,是無法實現的承諾。

說到這,你會不會想問:秀拉真的在這幅畫中藏著這麼多的批判嗎?若是真的,他又認為,什麼是真正的快樂與滿足呢?

秀拉眼中,真正活著的樣貌

縱觀秀拉的創作,他筆下的人物絕非總是表情木然。在《康康舞》這幅畫作中,秀拉畫出舞者、樂師的陶醉;

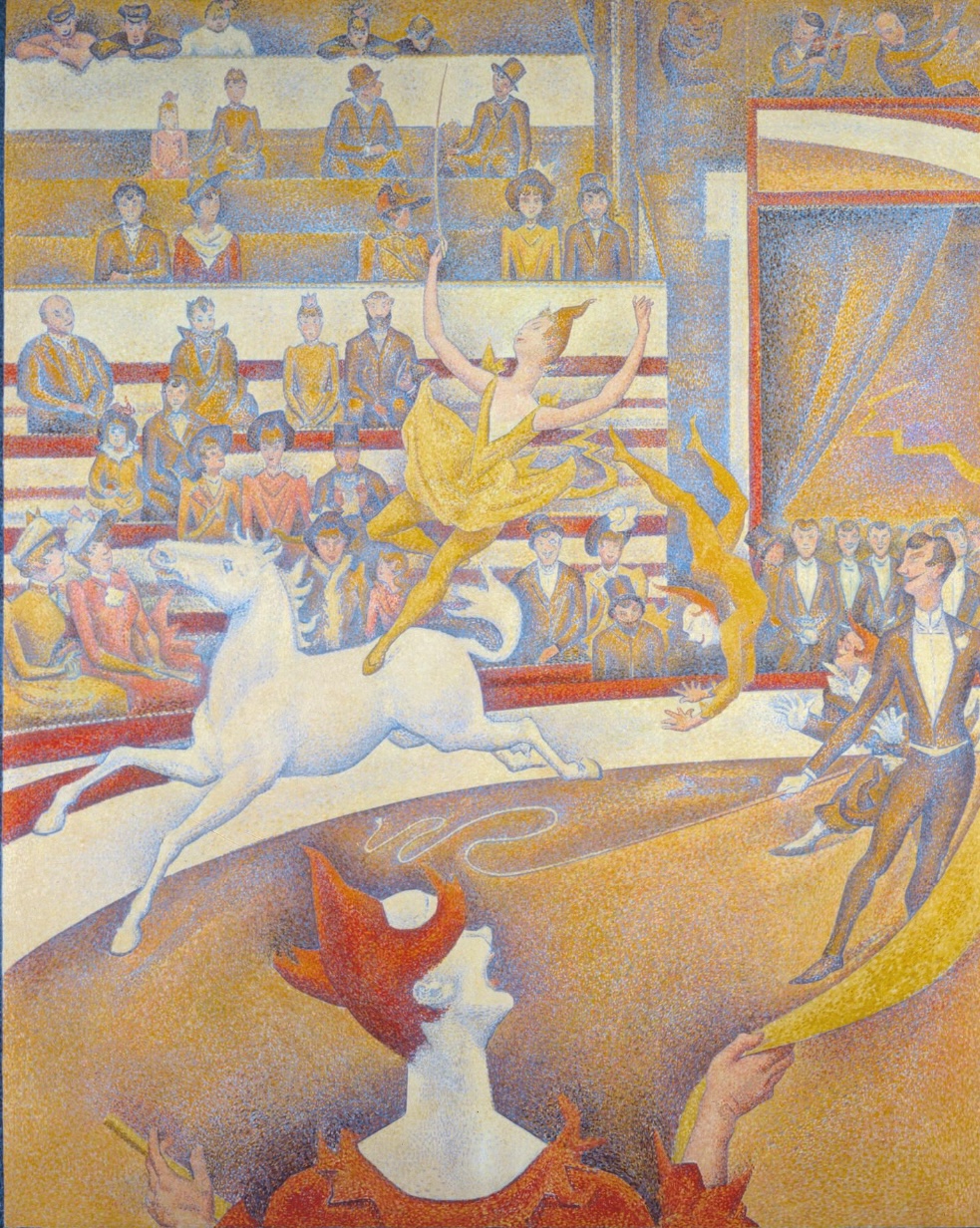

在《馬戲團》這幅畫作中,觀眾表情木然,但表演者神情專注,身形飄逸,凌空宛如飛仙。

秀拉筆下的藝術家,都是面目清晰,情感鮮明。秀拉辨認出了那些對人生懷抱火燙熱情的人,並且毫不吝於在畫中對他們禮讚。顯然在他心中:人生當如是。

作為一個傾情投入藝術的人,作為一個投入兩年完成一張畫的人,他會為了本畫事前準備四百張草稿研究構圖與光影,在本畫創作過程中在畫布上畫下超過一千兩百萬顆色點,他是必然充滿激越的生命力。他感受著身旁的光線與顏色,對一切驚嘆不己。在他的心中,有這樣感覺,充滿興奮之情,才是人該有的樣子吧?

然而,這個世界上多數人群,似乎並無與他相同的感觸。他常感到孤獨、缺乏共鳴。

可能,他看到許多人們成為工廠、企業、政府行政體系下的螺絲釘;當他們從科層的機器走出來,該擁有「個人時間」的時候,他們卻仍是走到河畔、遊樂區的螺絲釘,沒有樂趣、筆直站立如鐵條。他們穿著美麗,配戴各種商品,吸引到別人的目光,但人與人之間沒有交流、沒有對話、沒有感情。

秀拉是忿怒嗎?他在指責什麼嗎?我想也不是。否則,他不會在畫面上這麼柔和與自制。他似乎不認為自己有立場指責別人在生命中感受不到激情、冷漠僵直。

但他卻有一個在心中翻湧的衝動,希望把他看到的表達出來,也許能提醒一下這些人們:「知道嗎?你們是這樣在過日子的,在你們最愉快的時光,你們的表情與行動是這樣的。這真的是你們想要的生命狀態嗎?你們其實值得更多感動、更多真實的美好吧?」

他的畫色調很美,美到讓人不易注意到他的提問。我想,這是他內心的溫柔與節制。他無意指責、謾罵、噴射忿怒。他用兩年的心血,打造一幅世人無法忽視的藝術作品,然後把他細微的警示包裹在其中,寄向未來。

秀拉透過這幅畫給觀者的提醒與警示

英年早逝的天才秀拉,用兩年的時間創作這幅畫,留一個問題給我們思考:

在人生中,你是那個站上自己熱愛的舞台,無視旁人目光與神情,全然投入、充滿熱忱的人嗎?你誠實面對自己內心的直覺,做一件讓你最能綻放自我的事情嗎?

或者,你是那個面無表情,依照大眾習慣,依從多數人的腳步,走到人群聚集的「休閒景區」,然後無覺無感地、與身旁親友無語無笑地,等待時光流逝,等待人生結束?

相較於將《島岸午後》視為一幅裝飾性的,單純描繪美麗光影與優雅景緻的畫作,其實,當我們看到了隱藏在斑斕色點背後的話語,將更能領悟這幅畫作對普世人類的真實價值。

秀拉花兩年的時間,一點一毫地構築這幅巨作中,埋藏的關心詢問,我們收到了嗎?希望,透過這集影片,大家都收到了。接下來假日的午後,你要去哪裡,做些什麼?要牽起誰的手,與他談什麼話,給他一個什麼樣的表情呢?

| Category | | 全部文章 、 知識行銷 、 撰述文膽 |

| 演講稿如何架構?請設計最能「通順連貫」、「證成主旨」的內容規劃 |

| 邀請您與我們一起,紀念無價的生命故事 |